お知らせ

- 2026-02(1)

- 2026-01(3)

- 2025-12(4)

- 2025-11(4)

- 2025-10(2)

- 2025-09(6)

- 2025-08(2)

- 2025-07(3)

- 2025-06(2)

- 2025-05(4)

- 2025-04(2)

- 2025-03(2)

- 2025-02(2)

- 2025-01(2)

- 2024-12(2)

- 2024-11(4)

- 2024-10(2)

- 2024-09(3)

- 2024-08(2)

- 2024-07(3)

- 2024-06(2)

- 2024-05(3)

- 2024-04(2)

- 2024-03(4)

- 2024-02(3)

- 2024-01(6)

- 2023-12(4)

- 2023-11(4)

- 2023-10(3)

- 2023-09(7)

- 2023-08(1)

- 2023-07(4)

- 2023-06(6)

- 2023-05(4)

- 2023-04(6)

- 2023-03(3)

- 2023-02(8)

- 2023-01(3)

- 2022-12(4)

- 2022-11(6)

- 2022-10(4)

- 2022-09(4)

- 2022-08(6)

- 2022-07(3)

- 2022-06(6)

- 2022-05(6)

- 2022-04(8)

- 2022-03(7)

- 2022-02(2)

- 2022-01(8)

- 2021-12(4)

- 2021-11(3)

- 2021-10(7)

- 2021-09(5)

- 2021-08(3)

- 2021-07(5)

- 2021-06(7)

- 2021-05(3)

- 2021-04(5)

- 2021-03(5)

- 2021-02(9)

- 2021-01(6)

- 2020-12(4)

- 2020-11(9)

- 2020-10(9)

- 2020-09(3)

- 2020-08(9)

- 2020-07(8)

- 2020-06(5)

- 2020-05(3)

- 2020-04(1)

- 2020-03(7)

- 2020-02(2)

- 2020-01(1)

- 2019-12(1)

- 2019-11(5)

- 2019-10(1)

- 2019-08(1)

2025/11/07

【一宮市】犬・猫の痛みをやわらげる「レーザー治療」──麻酔を使わないやさしい治療を導入しました

おおい動物病院では、飛鳥メディカル社の最新レーザー治療機器「D-Lase V20 Plus」を導入しました。レーザー治療は、光エネルギーで血流や細胞の働きを促し、自然治癒力を高める方法です。切らずに行えるため、痛みや負担が少なく、シニアの子や麻酔が心配な子にも適しています。

1. レーザー治療とは?

レーザー治療は、照射部位の炎症や痛みをやわらげ、回復をサポートする医療技術です。犬・猫では、関節の痛み、腰の痛み、手術後の回復促進、創傷治癒の補助など幅広く活用されます。

「切らない」「痛みが少ない」「副作用が少ない」のが特長で、生活の質(QOL)を保ちながらケアできます。

2. 飛鳥メディカル「D-Lase V20 Plus」の特徴

当院が導入した「D-Lase V20 Plus」は、高出力でありながらコンパクト&操作性に優れ、外来処置から術後ケアまで対応できます。

- 炎症・痛みの軽減に有用

- 血流促進と治癒スピードの向上

- 細胞修復の後押しによる回復支援

一宮市エリアでも導入実績が多くはない機器のため、地域のみなさまにより高度でやさしい治療選択肢をご提供できます。

3. 当院でのレーザー治療の活用例

関節炎・椎間板ヘルニアなどの疼痛緩和

シニア犬に多い関節炎や、椎間板ヘルニア由来の痛みを軽減します。痛み止めの内服を減らしたい場合の併用や、慢性痛の長期管理にも向いています。

皮膚に関するお悩み(できもの、かゆみ、再発する皮膚トラブル など)もお気軽にご相談ください。

耳道内の処置(ストルツ社オトスコープ併用)

当院ではストルツ社の高性能オトスコープ(耳鏡)を使用し、耳の奥の炎症部位・病変にレーザーを正確にアプローチします。耳道切開を避け、出血や負担を抑えた低侵襲の処置が可能です。

耳道内のできもののほか、慢性の外耳炎に伴う耳道閉塞にも対応できる場合がございます。

「この耳は手術しかない」と言われた方も一度ご相談ください。

イボ・皮膚病変の無麻酔処置

体表の小さなイボや浅い皮膚病変は、状態により麻酔なしで処置できる場合があります。

「高齢で麻酔が心配」「体への負担をできるだけ減らしたい」という飼い主さまにおすすめです。皮膚の症状でお困りの方は、診察案内(皮膚のご相談)もご覧ください。

歯科:スケーリング後の歯周ポケット照射

スケーリング(歯石除去)の仕上げに、歯周ポケットへレーザーを短時間照射すると、炎症部位へのアプローチが可能になり、出血や腫れの軽減・不快感の緩和・治癒の後押しが期待できます。

とくに歯周病のある子や、歯肉の炎症が気になるケースで治療効果の底上げが見込め、術後の経過を良好に保ちやすいのが特長です。

- スケーリング後の炎症コントロールをサポート

- 歯肉の治癒を促し、口臭や違和感の軽減に寄与

- 痛みが少なく、短時間で実施可能

※適応や照射方法は、口腔内の状態(歯周ポケットの深さ、出血の程度、全身状態 など)によって判断します。まずは診察のうえ、最適なケアをご提案します。

4. 麻酔をかけたくない飼い主さまへ

「もう高齢だから麻酔が心配」「持病があって眠らせたくない」――そんなお悩みに応えるため、当院では無麻酔で行えるレーザー治療を積極的に取り入れています。

痛みが少なく、回復までの時間も短縮しやすいため、日常生活の質を保ちながら治療を進められます。

5. 治療の流れと通院目安

- 診察・検査(状態の評価、適応の確認)

- レーザー照射(1回あたり数分〜)

- 経過観察(必要に応じて継続照射)

慢性疼痛や関節トラブルでは、効果を高めるために週1〜2回から開始し、経過に応じて間隔を調整します。

料金は部位・内容により異なりますので、診察時に詳しくご案内します。

6. まとめ:痛みをやわらげ、やさしい医療を

おおい動物病院は、最新機器「D-Lase V20 Plus」とストルツ社オトスコープを組み合わせ、「痛みをやわらげ、できるだけ麻酔を使わない治療」をご提案しています。

一宮市で犬・猫の関節痛や耳のトラブル、イボ、そして歯周ケアまで、どうぞお気軽にご相談ください。

耳に関する詳しい情報は耳科ページ、歯のケアは歯科ページ、皮膚の症状は診察案内(皮膚のご相談)をご覧いただけます。

2025/11/07

犬の避妊・去勢手術のメリットと注意点|一宮市 おおい動物病院<増田>

こんにちは!愛玩動物看護師の増田です。

ここ数日で急に寒くなってきましたね。インフルエンザやマイコプラズマ肺炎が流行しているそうなので、基本的な感染対策をして、体調に気をつけていきましょう!

さて、今回は犬の避妊・去勢手術についてお話しようと思います。愛犬との時間を長く健康に過ごしてもらうために、とても大切な予防医療のひとつです。

最近では「かわいそう」「自然のままにしたい」というご意見もありますが、実はこの手術にはたくさんのメリットがあり、子宮蓄膿症・乳腺腫瘍・精巣腫瘍などの予防にもつながる大切な処置です。迷っている方の参考になればうれしいです。

1. 健康面でのメリット

まず、健康面でのメリットです。

メス犬の場合、避妊手術を行うことで将来的に子宮蓄膿症や乳腺腫瘍の発生リスクを大きく減らすことができます。特に初回発情前に手術を受けると乳腺腫瘍の予防効果が高いことが分かっています。

子宮蓄膿症は命に関わる病気で、治療のために緊急手術が必要になるケースも少なくありません。事前に避妊手術をしておくことで、そうしたリスクを避けることができます。

オス犬では、精巣腫瘍や前立腺疾患の予防が期待できます。また、ホルモンの影響による攻撃性やマーキング行動の軽減にもつながります。

2. 行動面でのメリット

次に、行動面でのメリットです。

発情期になると、メス犬は出血やオス犬を引き寄せるフェロモンを出すため、飼い主さんが目を離せない時期が続きます。一方でオス犬は、発情中のメス犬の匂いに強く反応し、落ち着きがなくなったり、脱走を試みたりすることもあります。

避妊・去勢手術をすることで、こうした発情に関連するストレスを減らし、犬自身が穏やかに過ごしやすくなります。

また、望まれない繁殖を防ぐという社会的な意味も大きいです。不幸にも生まれてしまう命を減らし、すべての犬が幸せに暮らせる環境づくりに貢献することができます。

もちろん、手術には全身麻酔を伴うため、デメリットやリスクもゼロではありません。手術前には必ず健康診断や血液検査を行い、体の状態を確認した上で実施します。手術後は一時的に痛みや食欲低下などがみられることもありますが、ほとんどの犬が数日で元気を取り戻します。

3. 手術に適した時期

おおい動物病院では、犬の避妊・去勢手術は生後6ヶ月以降でお受けしています。ただし、体の成長が遅い、乳歯が生え変わっていないなどの場合は、もう少し遅めの時期での手術をご提案しています。

手術適期のご相談も承っておりますので、心配な方は一度診察予約の上ご来院ください。

また、メス犬で発情が来た場合は、子宮と卵巣の血管が太くなりリスクが高くなるため、手術を2ヶ月待っていただきます。その場合もご相談ください。

オーナーさまから「いつまで避妊・去勢手術ができるの?」と質問されることもあります。理論上は、何歳まででも手術可能です。しかしメス犬の場合は、2回目の発情が来た後に避妊をしても、その後乳腺腫瘍になるリスクは下がりません。ただし、子宮蓄膿症の予防はできます。

「小さい頃に手術するタイミングを逃してしまった」とお悩みの場合も、ぜひ一度ご相談くださいね。

4. 当院での手術の流れ

ここでは、一宮市のおおい動物病院で手術をする場合の流れをまとめます。

- ご予約:お電話またはご来院にて手術日をご予約ください。現在、ネットからの手術予約は受け付けておりません。

- 手術当日の来院:手術日当日は朝ごはんを抜いて、9:00〜11:00のあいだにご来院ください。オヤツも含めて食べ物は与えないでください。麻酔を安全にかけるために、胃の中を空にしておくことがとても大切です。少量のお水はOKです。

- 術前説明:ご来院後、獣医師から手術の内容や注意点についてご説明します。そのあとでわんちゃんをお預かりしますので、時間に余裕を持ってお越しください。

- 手術:手術はお昼休みの時間帯に行います。

- お迎え:16:00〜19:00のあいだでお迎えをお願いしています。

- 術後ケア:翌日からはほぼいつも通り過ごしていただけますが、10日〜2週間ほどで抜糸があります。それまでは傷口を舐めないように術後服またはエリザベスカラーの着用をお願いしています。

ご不明点や「この子の年齢でも手術して大丈夫?」といったご相談があれば、どうぞお気軽にお声がけくださいね。

まとめ

避妊・去勢手術は「子どもを産ませないためだけの手術」ではありません。

将来の病気を防ぎ、発情によるストレスを減らし、飼い主さんもわんちゃんも安心して暮らすための大切な医療行為です。タイミングや方法は犬の年齢・体格・持病などによっても変わりますので、迷っている方は一度獣医師にご相談ください。

◆執筆:増田晴佳(愛玩動物看護師)

◆執筆:増田晴佳(愛玩動物看護師)

学生時代はバスケ部に所属していました。

今は少し運動するだけで全身筋肉痛になるほど運動不足ですが、今でもスポーツは結構好きです。

2025/10/17

乾燥する季節に気をつけたい!わんちゃんのスキンケアと保湿の基本<寺澤>|一宮市 おおい動物病院

こんにちは、トリマーの寺澤です!

暑さがようやく和らぎ、過ごしやすい季節になってきましたね。

これからの時期は、わんちゃんの皮膚の乾燥が気になってくる頃。

今回は、犬の保湿やスキンケアについてお話していきます。

📖 目次

🐾 皮膚の構造

犬や人の皮膚は「表皮」「真皮」「皮下組織」の3層でできています。

犬の表皮は人の1/3〜1/5ほどの厚みしかなく、刺激や乾燥にとても弱いデリケートな構造です。

シャンプーのやりすぎは乾燥を悪化させ、皮膚のバリア機能の低下やかゆみ・炎症を引き起こします。

また、犬の皮膚はアルカリ性のため雑菌が繁殖しやすく、ターンオーバー(新陳代謝)は約2〜3週間で行われます。

間隔が短くなりすぎると「脂漏症」や「膿皮症」といった皮膚疾患を起こしやすくなります。

シャンプーの適正頻度は犬種や皮膚の状態によって異なりますが、目安として月1〜2回がおすすめです。

ひどい脂漏症や膿皮症の時は、週に2回ほどシャンプーする時もありますので、病気の場合はかかりつけの獣医師の指示に従ってくださいね!

🌬 乾燥しやすい部位

犬の皮膚のうち、被毛で覆われていない部分は特に乾燥しやすいといわれています。

- お腹まわり

- 首もと

- 脚の付け根

- 肉球

お腹は被毛が少なく状態をチェックしやすい部位です。

首もとや脚の付け根などの柔らかい部分、肉球も要注意。

毛で覆われていると、皮膚の状態が見えにくいですが、念入りにチェックしてくださいね!

✨ わんちゃんの乾燥肌の特徴

犬の乾燥肌では、次のような変化が見られます。

- 被毛の乾燥・パサつき

- 毛並みの悪化

- 肌のかさつき・フケ

- 赤みやかゆみ、ひっかき傷

乾燥が進むとかゆみや炎症を起こし、さらに掻き壊すことで皮膚トラブルが悪化します。

また、「犬アトピー性皮膚炎」「ノミアレルギー性皮膚炎」などの基礎疾患がある子では、特に注意が必要です。

💧 保湿剤の種類と選び方

犬用の保湿剤には、さまざまなタイプがあります。

- スプレータイプ:広範囲・長毛の子におすすめ

- 泡タイプ:毛の間にムラなく塗布しやすい

- クリームタイプ:お腹や脚の付け根など被毛が少ない部位に

- バームタイプ:肉球や鼻など硬い部位の保護に

犬は嗅覚が敏感なため、無香料タイプが理想的です。

ブラッシングしながら塗布すると浸透しやすく、毛並み改善や毛玉防止にもなります。

🏥 当院で扱っている保湿剤

① N’s drive スキンバリア・ヴィア

当院トリミングでも使用している無香料の保湿剤です。身体はもちろん顔周りにも安心して使用できます。

原液〜15倍程度に希釈して毛のみでなくしっかりと皮膚まで行き渡らせるように浸透させて使用します。洗い流し不要で、毎日のスキンケアに使いやすいのが特徴です。

② N’s drive リバイオエピ/リバイオエピジェル

「医療レベルの清潔」を実現した保湿ジェル。銀イオンが配合されており、殺菌・除菌ではなく静菌という仕組みで、常在菌バランスを整えます。

耐性菌を作らず、毎日使用しても安心。皮膚pHを整えて刺激から守ります。

写真右側のジェルタイプは、お腹・脇の下・耳・鼻のしわなどのお手入れにもおすすめです。

③ Dermoscent BIO BALM(バイオバーム)

100%オーガニック認定の外用クリーム。

鼻の角化症・肉球のひび割れ・指間炎症などに効果的で、天然成分が皮膚を保護します。

ウォータープルーフで持続性が高く、冬の乾燥対策や夏のアスファルト熱からも肉球を守ります。

特に足裏のガサつきで悩んでいる方からご好評をいただいており、リピーターも多いです。お試しサイズでの販売も行っているので、気になる方はスタッフにお声がけくださいね!

🐕 まとめ

季節の変わり目は、犬の乾燥肌トラブルが増える時期です。

皮膚状態や体質に合った保湿剤を選び、無理のないスキンケア習慣を続けていくことが大切です。

当院では皮膚科診療にも力を入れております。

「保湿剤の選び方がわからない」「皮膚が乾燥してかゆがる」など、お困りの際はお気軽にご相談ください。

2025/10/03

災害時にペットを守るためにできること|一宮市 おおい動物病院 愛玩動物看護師が解説<冨板>

こんにちは、愛知県一宮市 おおい動物病院

愛玩動物看護師の冨板です!

暑さもやわらぎ、すっかり秋ですね。

秋になると気をつけたいのが「台風」です。10月になっても台風シーズンは続くため、油断はできません。

そこで今回は、災害時にペットの命を守るための知識と、今からできる備えをまとめました。

一宮市の避難所情報や、私が実際に用意している「ペット用災害持ち出し品」も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください😊

災害時にペットを守る心構え

日本は地震・台風・大雨・洪水など自然災害の多い国です。

おおい動物病院のある愛知県一宮市も、木曽川の氾濫や南海トラフ地震などのリスクを抱えています。

災害時は人間にとっても大変ですが、自分で身を守れないペットにとってはさらに過酷な状況です。

だからこそ、飼い主が「もしも」に備えておくことがとても大切です。

災害時に飼い主とペットに必要な備え

ペット用防災グッズを用意する

- フードと水:最低5日分、できれば7日分以上

- 薬や療法食:持病がある子は必須

- ワクチン証明書や健康記録

- ケージやキャリーバッグ(避難所での居場所になります)

- 首輪・リード(伸びないタイプがおすすめ)

- トイレ用品(ペットシーツ・処理袋・猫砂など)

- タオルや毛布(安心できる匂いがついていると落ち着きやすい)

※一度そろえて終わりではなく、定期的に賞味期限やサイズを見直すことが大切です。

日常的なしつけと習慣化

ケージやキャリーに慣れさせておく

災害時、キャリーに入るのを嫌がると避難が遅れてしまいます。

普段から「安心できる場所」として慣れさせておきましょう。

私の愛犬は普段からキャリーを自分の居場所として認識しており、落ち着く場所になっているようです🍀

そのため、動物病院に連れ出す時や外出の際も、スムーズにキャリーに入ってくれています。

無駄吠えを減らす・基本指示を覚えさせる

避難所では多くの人や動物が集まります。

吠え続けたり走り回ったりするとトラブルの原因になります。

「おすわり」「まて」「おいで」などの基本的なしつけは日頃から行いましょう。

ワクチンや予防を徹底する

避難所では感染症のリスクが高まります。

狂犬病や混合ワクチン、ノミ・ダニ・フィラリアの予防は欠かさないことが重要です。

迷子対策を忘れずに

- 迷子札を首輪に装着(名前と連絡先を記載)

- マイクロチップの装着

- 鑑札や狂犬病注射済票を常に着けておく

一宮市の「同行避難」について

同行避難と同伴避難の違い

同行避難:ペットと一緒に避難所まで避難すること。ただし、人と同じ部屋で過ごせるわけではなく、専用スペースで管理します。

同伴避難:飼い主とペットが同じ部屋で過ごせること。

現在、日本の多くの自治体で推奨されているのは「同行避難」です。

愛知県一宮市の方針

おおい動物病院のある愛知県一宮市では、すべての市立小中学校が「同行避難可能な避難所」として指定されています。

つまり、市内で災害が発生した場合、原則としてどの小中学校でもペットと一緒に避難することが可能です。

ただし、ペットは人と同じ室内で過ごせるわけではありません。

校庭や体育館の一部など、あらかじめ決められた専用スペースでケージやキャリーに入れて管理することになります。

この仕組みは「ペットを置いていけない」という飼い主の気持ちを尊重しつつ、

避難者全員の安全や衛生を守るための折衷案といえます。

同行避難のメリット

- 飼い主と離れないためペットの不安が軽減

- 飼い主自身も安心できる

- 飼い主が世話をできるため周囲への負担が少ない

避難生活でのペットケア

食事と水の管理

避難所では人の支援物資が優先されるため、ペット用のフードや水は基本的に支給されません。

そのため飼い主が持参したものを大切に管理する必要があります。

- ドライフードは小分けにしてジップ袋に入れておくと便利

- 水はペットボトルで数本持参する

- 缶詰は匂いが強いため避難所では不向きな場合もあるので注意

「いつものごはん」が避難所生活のストレスを和らげる大きな助けになります!

避難所で実際に役立つ工夫

避難所に入ってから困らないために、次のような工夫が役立ちます。

- におい対策: 消臭スプレーやペットシーツを多めに準備。排泄物はすぐ処理し、密閉袋に入れて保管。

- 鳴き声対策: おもちゃやガム、猫にはフェロモン製品(例:フェリウェイ)で安心感を与える。

- 寒さ・暑さ対策: 夏は保冷剤や扇風機、冬は毛布やペット用ホッカイロ。体育館は気温差が大きいため要注意。

- 他の動物との接触回避: ケージに布をかけて視界を遮るだけでも落ち着きやすい。

こうした工夫があるかないかで、避難生活の快適さは大きく変わります。

同行避難で気を付けるべきこと

- ケージやキャリーに必ず入れること

- リードは伸縮しないものを使用すること

- 鳴き声やにおいなどで他の避難者に不快感を与えないよう配慮すること

- フードやトイレ用品など、ペットの生活に必要なものは必ず飼い主が持参すること

こうした基本的なルールを守ることで、

「ペットの避難を認めてよかった」と他の避難者にも思ってもらえます。

これは今後のペット防災を広めるうえでとても大切なことです。

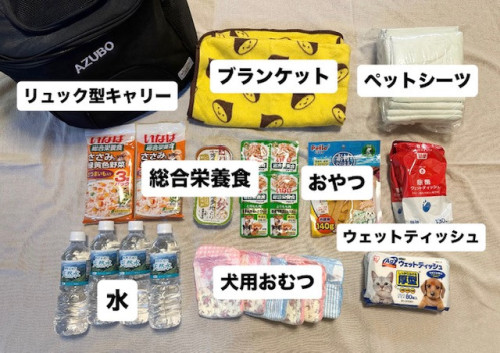

愛玩動物看護師が紹介!ペット用災害持ち出し品

私が普段から備えている持ち出し品を紹介します。

- 食料と水(数日分)

- ペットシーツ

- 愛犬が安心できるタオルケット

- 犬用おむつ、ウェットティッシュなどの衛生用品

- リュック型のペットキャリー(いざという時に背負えるので便利!)

いざという時にスムーズに避難できるよう、日常的にチェックすることが大切です。

まとめ|日常の小さな備えが命を守る

ペット防災は「特別なこと」ではなく、日常の延長にあります。

キャリーに慣れさせる、フードを少し多めに買う、迷子札をつける――こうした小さな準備が、大切な命を守ります。

一宮市ではペットと一緒に避難できる仕組みがありますが、安心して生活するためには飼い主の準備とマナーが不可欠です。

大切な家族の命を守るために、今日から少しずつ備えを始めてみませんか?

最近は自然巡りにハマっています🍀

渓谷や滝など、オススメスポットがあれば教えてください🎶

2025/09/19

猫風邪予防に効果あり?バイラリスプラスを試してみました!〈平山〉|一宮市 おおい動物病院

こんにちは!愛知県一宮市、おおい動物病院のトリマーの平山です!

9月ももう半分が過ぎ、暦の上ではとっくに秋になっているはずなのですがまだまだ暑い日が続いていますね😑💦

ですが日が落ちるのも少し早くなり、夜は涼しいな〜と感じる日が増えてきたように思います🌙

そんな季節の変わり目や、雨が続いた後などに我が家の猫のわらびはいつも猫風邪をひいてしまいます🥲

おおよそ2ヶ月に1回は、

目がしょぼしょぼ→涙・目やにが出る→目を開けられなくなる→その度に点眼薬を処方していただきさすけれどなかなか治らない…

の流れを繰り返しているわらび。

辛そうにしている姿を見ていて、どうにかしてあげられないかと思っていました。

そんな時、副院長の大威優子獣医師に

「バイラリスプラス」というサプリメントの存在を教えていただきました!

(以下引用です)

《概要》

猫の目と呼吸器の健康維持に

バイラリスプラスは、猫の目と呼吸器の健康維持のためにデザインされた嗜好性の高いサプリメントです。

当製品は、必須アミノ酸の1つで、からだを構成するタンパク質の組み立てに必要不可欠な栄養素である「L-リジン」を含みます。

ペーストタイプのサプリメントですので、気軽に愛猫に与えられます。

《特徴》

1.L-リジン塩酸塩250mg/mLを配合

2.ペースト状だから手にとってそのままあげられます。フードに混ぜてもOK

3.猫が食べやすい 「魚風味」(まぐろ風味)

4.オメガ3配合

5.かんたん便利なプッシュノズル採用。キャップもついていて管理もラク

6.安心・安全のGMP認定工場で製造された製品

外蓋を開けると、このような作りになっています!

上部を押すだけで出るので、手を汚すことなく与えられます✨

ノズルのキャップも無くならないよう本体と繋がっているので安心です!

(母は間違えて繋がっている部分をハサミで切ってしまいましたが、切り離してしまってもキャップがしっかりノズルにはまるので問題ありませんでした笑)

1回の給与量はわらびの体重(5-10kg)だと、付属のスプーンすり切り2杯を1日2回と書いてありましたが、私は今のところ1日2回1プッシュで与えてみています!

ご飯もオヤツもなんでも食べるわらびなので食べてくれるかどうかはあまり心配していませんでしたが、まぐろ風味のおかげか抵抗なく食べてくれて良かったです👍🏻🌟

体調を全く崩さない無敵のよもぎ👏🏻🌿

さて、6月に初めて購入してから今までずっと与え続けていますが、結論から言うと個人的には"効果あり"だと思います!!

つい先日もわらびの猫風邪のような症状が始まり悪化もしていたのですが、いつもよりも早い日数で治ったように感じました😳!

毎回正式な日数を数えているわけではないのではっきりとしたことは言えませんが、家族もいつもより治るのが早い気がする!と言っていたので、そうなのだと思います🌟

また、同居猫のつくしもわらびほど頻度は高くありませんがたまに同じように目をしょぼしょぼさせるのでその時にバイラリスプラスをご飯と混ぜてしばらく与えていた結果、なんと悪化することなく症状が治まりました…!

たまたまなのかもしれませんが、私含め家族はやっぱり効果あるじゃん!となっておりました😌

効果が感じられたのもあり、これからもバイラリスプラスを与え続けていこうと思っております🫶🏻✨

当院でも取り扱いを開始するそうなので、皆様もバイラリスプラスが気になりましたら従業員・獣医師にお気軽にお声かけくださいね☺️ ◆執筆:平山桃瑚<トリマー>

◆執筆:平山桃瑚<トリマー>

今年は夏は海・山・川・滝・島などに行き、自然を大満喫することができました☀️🧡

お祭りにも今年もお気に入りの浴衣を着て行けて良かったです💜